お世話になっております。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

今回は、特定技能にはどんな業種があるの?

所長のコラムです。

所長のコラムです。

お世話になっております。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

今回は、特定技能にはどんな業種があるの?

2019年4月から始まった特定技能制度ですが、1号と2号があります。

そうみたいですね。

特定技能の1号と2号の違いなどが知りたいですね。

わかりました。

入管が公表している資料『外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』を参考に紹介していきます。

なるほど…。

こういう資料がちゃんとネット上で公開されているんだね。

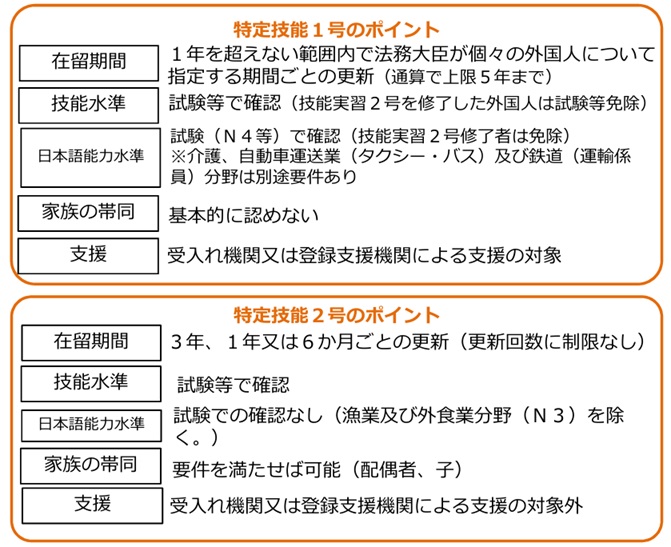

では、資料の抜粋画像を参考にしながら特定技能1号と2号の違いを見ていきましょう。

外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組の抜粋画像を参考にしていきます。

なるほど…。

在留期間は、

特定技能1号は、1年を越えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)

特定技能2号は、3年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)

技能水準は、

特定技能1号は、試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

特定技能2号は、試験等で確認 日本語能力水準 は、 特定技能1号は、試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)

※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり

特定技能2号は、試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く)

家族の帯同は、

特定技能1号は、基本的に認めない。

特定技能2号は、要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入れ機関又は登録支援機関による支援は、

特定技能1号は、対象

特定技能2号は、対象外

なんだね。

そうなんです。

完璧な比較ですね。

外国人の方が気にするのは、家族の帯同になります。

特定技能1号で就労する外国人の方々はご結婚されている方も少なくありません。

母国に配偶者を残して日本で働いている特定技能1号の外国人の方々も多数いらっしゃいます。

2号になると、家族(配偶者、子)を呼び寄せられるので、やはりそこの違いは計り知れないほど大きいと思います。

そうですね。

ご家族と離れて5年間も働くのは精神的にも大きな不安がありますよね。

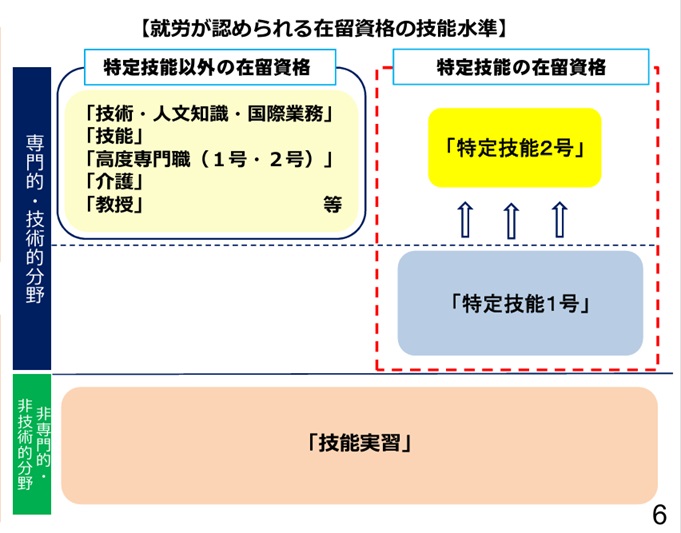

特定技能2号の位置づけ

特定技能2号についてです。

単純に特定技能1号の上位の在留資格(ビザ)と捉えていただいて大丈夫です。

こういう図があるとわかりやすいね。

特定技能1号の外国人の方々は特定技能2号を目指して頑張っていけばよさそうだね。

そうですね。

特定技能2号を目指すのが基本的なキャリアアップのコースだと思います。

以上が特定技能1号と2号についての紹介になります。

お世話になっております。

行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

こちらのページでは、特定技能の概要について紹介いたします。

そうね。

時代に合わせて色んな制度が出てくるね。

でもまずはどんな制度なのかわからないと利用もできないし、計画も立てられないからね。

是非紹介を頼むわ。

特定技能制度概要、目的と手段

まず、特定技能の概要を説明する前に、参考にしている資料を紹介いたします。

下の画像は出入国在留管理庁、通称『入管』が公表している、運用要領本体(令和7年4月版)になります。

入管もこういう資料を公表しているのですね。

こちらを読めば特定技能の制度を理解できるのですね。

仰る通りです。

ですが、運用要領本体だけでもA4サイズのPDFで202ページあります。

さらに、16分野それぞれに『運用要領別冊』が用意され、特定技能1号への支援に関することが記載されている『運用要領(支援)』も読むとなると、大変です。

正確に理解するには一読では足りず、何度も読み返す必要があります。

(うわ…、気軽に読むなんて言うんじゃなかった…。

わたしがこの資料を正確に理解するのは今は諦めよう…。) …、とっても大変な量ですね…。

まずは説明を聞くことにします。

確かに大変です。

わたくし達行政書士も時間をかけて読み込んでいきます。

まず、特定技能制度についてお話します。

特定技能制度は2019年4月から始まった制度です。

そして、外国人の在留資格(ビザ)の一種でもあります。

現状、中小・小規模事業者の人手不足が深刻化しています。

そうみたいだね。

テレビでもよく、

「各業界が人手不足の状態です。」

と聞いたことがあるよ。

そうですよね。

そこで、生産産性向上や国内人材確保のための取り組みを行っても、人材を確保することが難しい地域や業種には、 その人手不足を解消する手段として、一定の専門性・技能を有した即戦力となり得る外国人を受入れることができます。

なるほど…。

それが特定技能という制度、というわけですね。

そういうことになります。

そして今説明したことが運用要領本体にも記載されいますのでご紹介します。

ふむふむ…。

特定技能の制度の目的は理解しました。

人材不足が見込まれる業界のための人材確保の手段だったのですね。